Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренныя рабы Твоя, услыши и помилуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея.

Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу.

Верным чадам Твоим, о единстве Русския Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою яже есть Церковь Живаго Бога, и замыслы их ниспровергни. Читать далее

На Пересветовском подворье были совершены Всенощное бдение и Божественная Литургия.

На Пересветовском подворье были совершены Всенощное бдение и Божественная Литургия. На Пересветовском подворье были совершены утреня и Божественная Литургия.

На Пересветовском подворье были совершены утреня и Божественная Литургия. На Пересветовском подворье были совершены Всенощное бдение, Божественная Литургия и молебен Божией Матери.

На Пересветовском подворье были совершены Всенощное бдение, Божественная Литургия и молебен Божией Матери. На Пересветовском подворье были совершены утреня, Акафист Иисусу Сладчайшему, панихида, Божественная Литургия и молебен св. вмч. Пантелеимону.

На Пересветовском подворье были совершены утреня, Акафист Иисусу Сладчайшему, панихида, Божественная Литургия и молебен св. вмч. Пантелеимону. На Пересветовском подворье были совершены утреня и Божественная Литургия.

На Пересветовском подворье были совершены утреня и Божественная Литургия. На Пересветовском подворье были совершены утреня и Божественная Литургия.

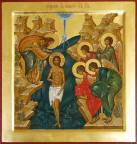

На Пересветовском подворье были совершены утреня и Божественная Литургия. В праздник Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на Пересветовском подворье было совершено Всенощное бдение. В 22.00 состоялось традиционное освящение воды на Макаркином пруду в городе Пересвет. Утром были совершены Божественная Литургия и по заамвонной молитве — Великое освящение воды.

В праздник Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на Пересветовском подворье было совершено Всенощное бдение. В 22.00 состоялось традиционное освящение воды на Макаркином пруду в городе Пересвет. Утром были совершены Божественная Литургия и по заамвонной молитве — Великое освящение воды. На Пересветовском подворье были совершены Всенощное бдение, Божественная Литургия и Великое освящение воды.

На Пересветовском подворье были совершены Всенощное бдение, Божественная Литургия и Великое освящение воды. В Храме св. вмч. Пантелеимона при ЦМСЧ № 94 были совершены утреня и Божественная Литургия.

В Храме св. вмч. Пантелеимона при ЦМСЧ № 94 были совершены утреня и Божественная Литургия. На Пересветовском подворье были совершены утреня и Божественная Литургия.

На Пересветовском подворье были совершены утреня и Божественная Литургия. На Пересветовском подворье были совершены Всенощное бдение и Божественная Литургия.

На Пересветовском подворье были совершены Всенощное бдение и Божественная Литургия. На Пересветовском подворье были совершены Всенощное бдение и Божественная Литургия.

На Пересветовском подворье были совершены Всенощное бдение и Божественная Литургия. На Пересветовском подворье были совершены утреня и Божественная Литургия.

На Пересветовском подворье были совершены утреня и Божественная Литургия. На Пересветовском подворье были совершены утреня и Божественная Литургия.

На Пересветовском подворье были совершены утреня и Божественная Литургия. В праздник Рождества Христова на Пересветовском подворье были совершены Всенощное бдение и Божественная Литургия.

В праздник Рождества Христова на Пересветовском подворье были совершены Всенощное бдение и Божественная Литургия. На Пересветовском подворье были совершены утреня и Божественная Литургия.

На Пересветовском подворье были совершены утреня и Божественная Литургия. В Храме св. вмч. Пантелеимона при ЦМСЧ № 94 были совершены утреня, Божественная Литургия и молебен св. вмч. Пантелеимону.

В Храме св. вмч. Пантелеимона при ЦМСЧ № 94 были совершены утреня, Божественная Литургия и молебен св. вмч. Пантелеимону. На Пересветовском подворье были совершены утреня и Божественная Литургия.

На Пересветовском подворье были совершены утреня и Божественная Литургия. На Пересветовском подворье были совершены утреня и ночная Божественная Литургия.

На Пересветовском подворье были совершены утреня и ночная Божественная Литургия.